Trois questions à Claude Mignot

Claude Mignot, quel étudiant avez-vous été ?

Un étudiant des années soixante. Je suis venu à l’histoire de l’art par des chemins de traverse. J’ai commencé en effet par des études littéraires générales – philosophie, lettres, histoire, langues -, où l’histoire de l’art n’avait pas de place, parcours qui s’est conclu par une agrégation de lettres classiques. Pour moi, le joli mois de mai 68 marqua la fin de cette première formation, qui resta fondatrice.

Ces années m’avaient appris que les écrivains pouvaient être des maîtres de philosophie, que les lettres étaient universelles, mais que leur savoir passait par la diversité des langues, que l’histoire pouvait sombrer dans l’idéologie. Il me restait à découvrir que les images et les formes architecturales pouvaient elles aussi parler, et il me fallait apprendre à les faire parler.

Mon goût pour la géographie et des lectures autodidactes en histoire de l’art me conduisirent d’abord vers l’architecture contemporaine et l’urbanisme, voies touchant un peu à la politique dont j’avais écarté la tentation, mais je tombais amoureux de l’Italie au cours de voyages d’été informels en 2CV et auberges de jeunesse : à Florence, Rome, Naples, Venise, on respirait un aria di felicità, si enivrante qu’on pouvait se prendre facilement pour Fabrice del Dongo. L’histoire de l’art s’imposa, et, dans le paragone des arts, l’architecture me parut tenir la première place. Je serai historien de l’architecture.

Dès 1966, je pris contact avec André Chastel pour faire un mémoire de maîtrise en lettres classiques, qu’on appelait alors diplôme d’études supérieures, sur “Pierre de Cortone, architecte” (dans Art and architecture in Italy, 1600-1750 de Rudolph Wittkower, j’avais lu qu’il n’existait pas encore de monographie sur lui). C’était l’époque du triomphe du livre de V.-L. Tapié, Baroque et classicisme (1957), dont la confusion conceptuelle m’avait agacé, mais j’avais tout suite été ébloui par Borromini, sur lequel en 1967 (l’année de mon premier long séjour à Rome pour mes premières recherches d’étudiant sur Pierre de Cortone) Paolo Portoghesi publiait son grand livre, Borromini, architettura come linguaggio, qui est la plus belle initiation à l’architecture par la photographie qui soit.

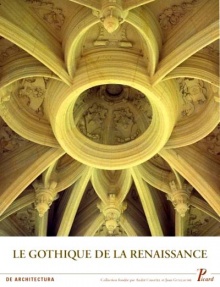

L’invention géométrique et décorative de Borromini tranchait tellement, qu’il me paraissait impossible de le placer sous le même vocable ambigu que Bernin et Cortone. Borromini baroque, pourquoi pas (même si le vocable est péjoratif comme le mot gothique, appliqué aux légères et savantes constructions des maîtres modernes du 13e siècle), mais il ne fallait pas oublier qu’il était hérétique pour Bernin, qui, lui, est, à bien regarder, un vrai classique. Il y avait alors déjà tant de grands spécialistes, italiens, autrichiens, anglais, américains, qu’il ne pouvait être question d’écrire sur lui, même si j’aurais été le premier français à s’y essayer, mais l’œuvre de Borromini resta pour moi la pierre de touche de ce que peut-être l’architecture lorsqu’elle est au plus haut.

Ce mémoire sur “Pierre de Cortone architecte”, fut une bonne initiation, car je ne savais encore presque rien, mais mon titre de normalien et mon agrégation de lettres furent de meilleures recommandations que ce mémoire, lorsqu’André Chastel m’appela à la rentrée de septembre 1968, pour assurer des travaux dirigés dans un Institut d’art encore en ébullition. D’étudiant, je devins “assistant”, détaché de l’enseignement secondaire auprès de l’université de Paris, dont c’était l’avant-dernière année d’existence. Jusqu’à mon départ pour Rome, comme pensionnaire à la villa Médicis, en septembre 1972, je restais un étudiant masqué, enseignant ce que je venais d’apprendre.

S’il s’agissait de conseiller à vos étudiants un livre à lire et à relire, quel serait-il ?

Je ne saurais recommander un livre. Laissez-moi en citer cinq, …une poignée.

Sans doute peut-on commencer par Vasari, qui a inventé l’histoire de l’art. La petite anthologie Les peintres toscans (coll. “Miroirs de l’art”, Hermann, 1966), présentée par André Chastel, est une bonne introduction. On peut poursuivre, en piochant, selon sa fantaisie, dans la grande édition des Vies des peintres, sculpteurs et architectes (Berger-Levrault, 12 vol., 1981-1989), dirigée par Chastel, qui resta amer qu’une publication dans la collection de la Pléiade lui ait été refusée.

Sans doute peut-on commencer par Vasari, qui a inventé l’histoire de l’art. La petite anthologie Les peintres toscans (coll. “Miroirs de l’art”, Hermann, 1966), présentée par André Chastel, est une bonne introduction. On peut poursuivre, en piochant, selon sa fantaisie, dans la grande édition des Vies des peintres, sculpteurs et architectes (Berger-Levrault, 12 vol., 1981-1989), dirigée par Chastel, qui resta amer qu’une publication dans la collection de la Pléiade lui ait été refusée.

J’aimerais recommander aussi Chronique de la peinture italienne à la Renaissance (1280-1580) par André Chastel (Office du livre, 1983), pour l’originalité de son parti, qui met à l’honneur dans la page les sources qu’on cite habituellement seulement en note.

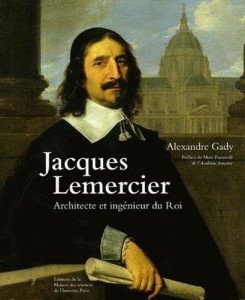

J’ajouterai deux volumes qui sont selon moi, une excellente introduction à la lecture des œuvres d’art (ce n’est pas pour rien d’ailleurs que tous deux ont un format en largeur, « à l’italienne » pour permettre aux images de se déployer au mieux sur la page) : le livre de Pierre Wat, Constable entre ciel et terre (coll. “Le musée imaginaire”, Herscher, 1995), où une dense introduction est suivie d’une anthologie de tableaux, chacun commenté à gauche de la page où il est reproduit en plein ; et le livre d’Alexandre Gady, Le Louvre et les Tuileries, la fabrique d’un chef d’œuvre (Le Passage, 2015), qui montre magnifiquement comment le temps construit et déconstruit les monuments, comment ils peuvent porter l’histoire et être portés par elle.

Pour rappeler que l’histoire de l’art doit s’ouvrir à toute la culture, dont elle est le foyer, je citerais encore un titre extérieur en apparence à l’histoire de l’art : Victor Hugo, Le promontoire du songe, préface d’Annie Le Brun (coll. L’imaginaire, Gallimard, 2012), une prodigieuse méditation sur l’horreur et la beauté qui peuvent naître de la folie des hommes, une méditation issue, on comprend pourquoi, de ses réflexions sur Shakespeare.

Pourriez-vous évoquer une rencontre marquante ?

La rencontre la plus marquante pour moi fut certainement celle d’André Chastel.

J’avais une vocation d’historien, née comme pour beaucoup à la lecture d’Alexandre Dumas, mais je m’étais engagé dans une agrégation de lettres classiques, parce que l’histoire universitaire m’ennuyait. Fallait-il pour autant devenir professeur de lettres ? La nouvelle critique, de Starobinski à Barthes, découverte en classe préparatoire, avait déblayé avec bonheur le terrain, mais j’avais l’impression que tout avait été inventé (j’étais né trop tard !), et je n’aimais ni la stylistique ni la génétique des textes, qui avec leurs gros sabots pointaient leur nez dans le champ universitaire. Décidément, je préférais être lecteur que commentateur.

En entrant à l’ENS en 1965 je cherchais encore ma voie. Ayant très bien réussi en philosophie dans les concours (sur des malentendus), j’allais même interroger le dépressif Althusser, qui, en m’encourageant à faire de la philosophie, m’en détourna définitivement. Dans son souci de reconstruire en France la discipline d’histoire de l’art dans la ligne de son maître Henri Focillon, André Chastel avait été chercher de jeunes recrues à l’Ecole normale, et avait réussi : Georges Brunel, Jean-Claude Lebensztejn, puis Daniel Arasse, Eric Darragon, et d’autres, dont je fus, le suivirent.

Chastel était alors professeur à l’Institut d’art et d’archéologie de l’université de Paris (ainsi qu’à l’Ecole pratique des Hautes études, IVe section). Je le rencontrais sans doute au printemps 1966, dans un local minuscule, au second étage de l’Institut d’art, où il avait installé le CRHAM (centre de recherches sur l’histoire de l’architecture moderne), dont il avait obtenu du CNRS la création. Il prenait le thé, entouré de l’équipe du Crham (Françoise Boudon, Dominique Hervier, Françoise Hamon, l’archéologue et architecte Jean Blécon, et quelques autres), et sur la longue table de chêne, s’étalaient de vieilles photos de la Commission du Vieux Paris et des relevés du quartier des Halles, sur lequel ils allaient publier en 1977 un ouvrage fondateur.

André Chastel m’ouvrit les yeux sur l’histoire de l’art : ignorée par trop de littéraires (inattendus béotiens), regardée de haut par les historiens (n’utilisant alors trop souvent les œuvres d’art que comme illustrations, parfois anachroniques), elle offrait un champ libre où il était possible de tout inventer, de tout découvrir, de tout construire.

Préférant l’architecture, qui me paraissait un art plus polyphonique, je fus très bien accueilli par ce maître, qui a reconstruit, ou plutôt construit, notre discipline, qui était alors au plus bas.

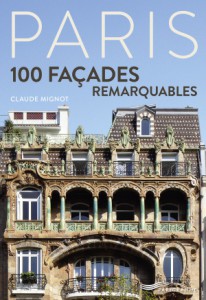

J’ai dit ailleurs, dans André Chastel, Méthodes et combats d’un historien de l’art (Picard 2015), ce que l’histoire de l’architecture à l’époque moderne, la discipline dans laquelle je m’engageais avec passion, lui doit, et indirectement ce que je lui dois.

(Auto)biographie

Je suis né en 1943 à Laon. J’ai vécu mon enfance dans le village de Prémontré, à côté d’une des plus belles abbayes du 18e, devenue asile d’aliénés après la Révolution, puis dans une maison de fonction bâtie pour les médecins en haut du parc d’un autre hôpital psychiatrique, à Saint-Etienne du Rouvray, près de Rouen. J’ai fait mes études primaires à l’école communale du village voisin du Madrillet, puis au lycée Corneille de Rouen pour la 8e et la 7e. En 1954, ma famille s’installa au Perreux-sur-Marne, à l’est de Paris, dans la maison de mes grands-parents

En 1954, ma famille s’installa au Perreux-sur-Marne, à l’est de Paris, dans la maison de mes grands-parents

paternels : une pittoresque villa 1900 en pierres meulières, avec son jardin d’hiver vitré, calé

entre les deux principaux corps de bâtiment perpendiculaires, couverts de grands toits de tuile ; elle était entourée de quatre jardins : jardin ornemental devant, avec cèdre, magnolia et saule pleureur, autour de petits bassins formant cascade ; jardin de fleurs à droite, du côté de l’entrée ; verger à gauche du côté de la cuisine ; potager derrière : une maison “parfaite”, où j’ai dû apprendre sans le savoir ce qu’était la belle et bonne architecture.

J’ai fait mes études secondaires au lycée le plus proche, Marcellin-Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés, un lycée mixte, avec des professeurs remarquables (dont Madeleine Rebérioux, qui m’initia à l’histoire sociale du monde ouvrier), avec des équipements scientifiques modernes, un grand stade et un ciné-club. Bachelier en 1961, je me suis inscrit en classe préparatoire de lettres à Louis-le-Grand pour intégrer finalement l’ENS de la rue d’Ulm en 1965.

Agrégé de lettres classiques en 1968, j’ai connu une carrière universitaire linéaire et plutôt facile, porté par la grande vague de l’expansion de l’enseignement supérieur de ce demi-siècle. Chargé de travaux pratiques en septembre 1968, puis assistant, à l’université de Paris, qui devint Paris IV en 1970, détaché deux ans comme pensionnaire à l’Académie de France à Rome, je redevins (après un bref intermède comme professeur de lettres au lycée de Chelles), en 1974, toujours à Paris IV, assistant, maître-assistant, puis maître de conférences (ne pouvant changer les choses, le ministère s’est plu dans ces décennies à changer constamment les mots). Sous les nouveaux titres, la fonction restait inchangée : commentaires d’œuvres de toutes sortes pour des petits groupes ; cours magistraux devant des amphis bondés.

A mon retour d’Italie, en 1974, encouragé par Jacques Thuillier, qui avait succédé à Chastel appelé au Collège de France, j’ai renoncé à faire une thèse sur l’architecture italienne, pour explorer le terrain alors presque vierge de l’architecture française du 17e siècle, et j’ai déposé, toujours sous la direction d’André Chastel, un sujet de thèse de doctorat d’Etat, sur l’architecte Pierre Le Muet, gloire de son temps, presque oublié alors.

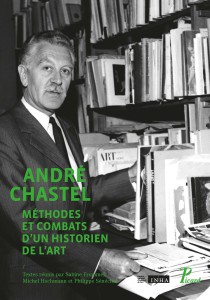

De Rome, en 1973, j’étais venu suivre le premier colloque d’histoire de l’architecture organisé à Tours, au CESR (Centre d’études supérieures de la Renaissance), par André Chastel et Jean Guillaume. Pendant près de vingt ans, ces colloques, où se retrouvaient des historiens de l’architecture de la Renaissance venus de partout, furent le laboratoire d’une lecture de l’architecture complètement renouvelée, où j’ai pris toute ma part.

De Rome, en 1973, j’étais venu suivre le premier colloque d’histoire de l’architecture organisé à Tours, au CESR (Centre d’études supérieures de la Renaissance), par André Chastel et Jean Guillaume. Pendant près de vingt ans, ces colloques, où se retrouvaient des historiens de l’architecture de la Renaissance venus de partout, furent le laboratoire d’une lecture de l’architecture complètement renouvelée, où j’ai pris toute ma part.

Les règles universitaires ayant changé, je scindai en deux ma thèse de doctorat d’état : une partie sur « Pierre Le Muet architecte (1591-1669) » fut présentée en septembre 1991 comme thèse pour un doctorat (nouveau régime), l’autre sur « L’architecture de papier de Pierre Le Muet » vint soutenir le dossier d’habilitation à diriger des recherches, nourri de publications loin de mes bases, comme L’architecture au XIXe siècle (1983). L’habilitation obtenue quelques mois plus tard me permit d’être élu professeur à l’université de Tours en 1992, où j’eus le bonheur d’enseigner huit ans.

Elu à Paris-Sorbonne en 2000, je retrouvai l’Institut d’art, où j’ai enseigné jusqu’en septembre 2012, date à laquelle je suis devenu professeur émérite.

A Paris, maître-assistant dans les années 1980, j’avais eu le plaisir de diriger, sous le couvert de Jacques Thuillier, puis d’Antoine Schnapper, de nombreux mémoires de maîtrise, monographies de châteaux et d’hôtels particuliers, ainsi que d’un certain nombre de “petits architectes” du 17e, comme Gabriel Le Duc, Jean Marot, Charles Chamois ; à Tours, comme professeur, j’eus le bonheur d’attirer une pléiade d’étudiants et de doctorants qui me suivirent ensuite lorsque je revins à Paris. Ils explorèrent à leur tour pour leur doctorat d’autres grands maîtres du premier et du second dix-septième. Citons Libéral Bruand par Joëlle Barreau, Jacques Lemercier par Alexandre Gady, Louis et Clément Métézeau par Emmanuelle Loizeau, Louis Le Vau par Alexandre Cojannot. Je pris conscience du fait qu’au fil du temps j’avais fini par opérer, avec mes étudiants, sur l’architecture de ce “siècle de Louis XIII”, une révision assez comparable à celle que Jacques Thuillier avait conduit sur la peinture : un article en fait le bilan (“Vingt ans de recherches sur l’architecture française à l’époque moderne (1540-1708)”, Histoire de l’art, n° 54, juin 2004).

A Paris, maître-assistant dans les années 1980, j’avais eu le plaisir de diriger, sous le couvert de Jacques Thuillier, puis d’Antoine Schnapper, de nombreux mémoires de maîtrise, monographies de châteaux et d’hôtels particuliers, ainsi que d’un certain nombre de “petits architectes” du 17e, comme Gabriel Le Duc, Jean Marot, Charles Chamois ; à Tours, comme professeur, j’eus le bonheur d’attirer une pléiade d’étudiants et de doctorants qui me suivirent ensuite lorsque je revins à Paris. Ils explorèrent à leur tour pour leur doctorat d’autres grands maîtres du premier et du second dix-septième. Citons Libéral Bruand par Joëlle Barreau, Jacques Lemercier par Alexandre Gady, Louis et Clément Métézeau par Emmanuelle Loizeau, Louis Le Vau par Alexandre Cojannot. Je pris conscience du fait qu’au fil du temps j’avais fini par opérer, avec mes étudiants, sur l’architecture de ce “siècle de Louis XIII”, une révision assez comparable à celle que Jacques Thuillier avait conduit sur la peinture : un article en fait le bilan (“Vingt ans de recherches sur l’architecture française à l’époque moderne (1540-1708)”, Histoire de l’art, n° 54, juin 2004).

Parallèlement j’avais suivi avec grand intérêt la nouvelle lecture critique de l’art du 19e siècle engagée par Bruno Foucart. La proposition inattendue que me fit l’éditeur suisse de l’Office du Livre, Jean Hirschen, d’écrire une synthèse sur l’architecture de cette époque, acceptée avec une certaine inconscience avant l’achèvement de ma thèse, fut une chance magnifique : donner de l’éclectisme classique une lecture positive à la lumière de ma culture de dix-septièmiste. J’eus le bonheur de voir mon livre s’imposer comme une référence utile, jusqu’au Brésil, comme me le rapporta, amusé, Jacques Thuillier. Ce livre, qui me fit passer pour un spécialiste de l’architecture du 19e siècle, ce que je n’étais guère, m’entraina vers d’autres aventures, notamment sur l’architecture de villégiature, à laquelle Maurice Culot m’introduisit en me demandant en 1989 un texte sur les villas de Trouville. Encore ébloui par la découverte de cette architecture que je n’avais guère regardée jusqu’alors, je proposai ce sujet comme programme thématique du laboratoire de l’Inventaire général, dont on venait de me confier la direction. Bernard Toulier vint bientôt me rejoindre et je suivis avec passion le grand essor qu’il sut donner au sujet de la villégiature sous toutes ses formes.

Je devais pour ma part revenir vers mes bases, élargies en amont à la Renaissance sous l’influence de Jean Guillaume et du CESR, et en aval au second dix septième, à la suite de certains de mes anciens doctorants. Je participai ainsi à quelques unes des belles opérations éditoriales des deux dernières décennies : le François Mansart, le génie de l’architecture, conduit avec Jean Pierre Babelon (1998) et le Jules Hardouin-Mansart sous la direction d’Alexandre Gady (2008), le Jacques Androuet du Cerceau dirigé par Jean Guillaume avec le concours de Peter Fuhring, et Jacques Androuet du Cerceau, les Dessins des plus excellents bâtiments de France coécrit avec Françoise Boudon (2010), ouvrage que nous réussîmes à écrire et publier en cent jours aux éditions Le Passage avec la complicité amicale de leur directrice Marike Gauthier.

Je devais pour ma part revenir vers mes bases, élargies en amont à la Renaissance sous l’influence de Jean Guillaume et du CESR, et en aval au second dix septième, à la suite de certains de mes anciens doctorants. Je participai ainsi à quelques unes des belles opérations éditoriales des deux dernières décennies : le François Mansart, le génie de l’architecture, conduit avec Jean Pierre Babelon (1998) et le Jules Hardouin-Mansart sous la direction d’Alexandre Gady (2008), le Jacques Androuet du Cerceau dirigé par Jean Guillaume avec le concours de Peter Fuhring, et Jacques Androuet du Cerceau, les Dessins des plus excellents bâtiments de France coécrit avec Françoise Boudon (2010), ouvrage que nous réussîmes à écrire et publier en cent jours aux éditions Le Passage avec la complicité amicale de leur directrice Marike Gauthier.

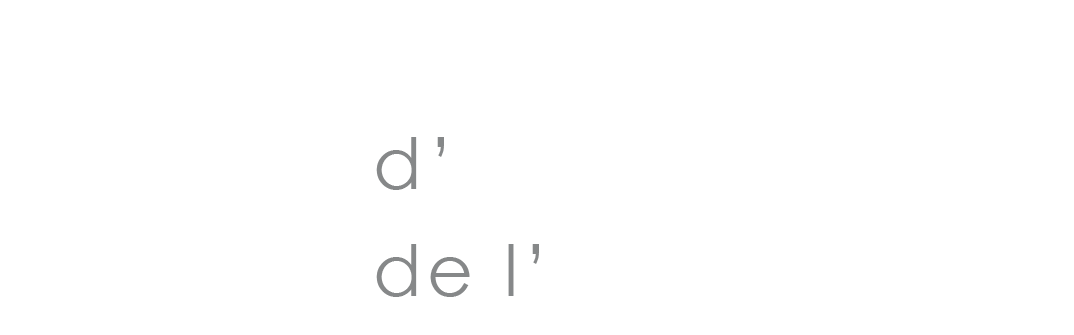

Les cours d’introduction à la lecture de l’architecture que je n’ai cessé de donner pendant ces quatre décennies m’avaient appris à “faire voir” l’architecture (le Saper vedere l’architettura par Bruno Zevi avait été une de mes premières lectures). François Besse, l’éditeur de Parigramme me proposant un livre sur les immeubles de Paris, j’imaginais une Grammaire des immeubles parisiens (2004), qui vient de trouver sa contrepartie anthologique, Paris, 100 façades remarquables (2015).